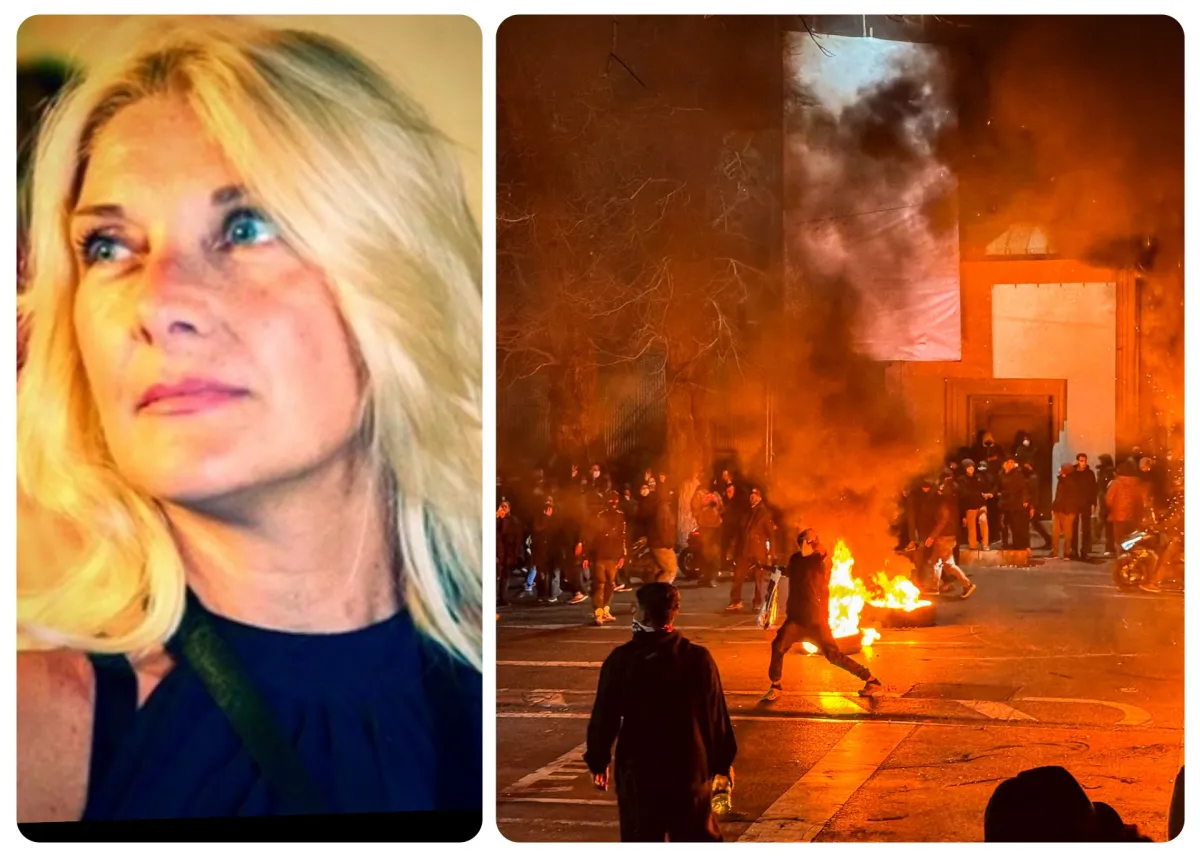

Il fumo acre dei lacrimogeni che avvolge Piazza Azadi a Teheran non riesce più a nascondere una realtà brutale: il gennaio 2026 rischia di essere ricordato non come l’anno della liberazione, ma come quello dell’ennesimo sacrificio umano sull’altare della diplomazia globale. Mentre le strade iraniane si macchiano del sangue di oltre cinquecento manifestanti, il rumore delle pallottole dei Basij viene coperto da un suono ancora più sinistro per chi spera nel cambiamento: il brusio delle cancellerie internazionali che tornano a parlare di “dialogo”.

La promessa di Donald Trump, che solo pochi giorni fa aveva tracciato una “linea rossa” invalicabile contro la violenza del regime, sembra essersi sbiadita sotto il sole di Washington. La dichiarazione del presidente americano sulla volontà di sedersi a un tavolo negoziale proprio mentre le forche vengono preparate nelle carceri di Evin è uno schiaffo a chi, sotto i proiettili, aveva creduto in un appoggio concreto. Se la parola d’ordine della Casa Bianca passa dal “regime change” alla “trattativa economica”, il destino della rivolta appare segnato da un copione già visto e tragicamente prevedibile.

Il regime degli Ayatollah, maestro nell’arte della sopravvivenza, sta giocando la sua partita a due facce con una ferocia metodica. All’interno ordina cariche indiscriminate e sparizioni forzate, consapevole che ogni giovane ucciso è un monito per chi resta. All’esterno, lancia segnali di distensione ai Grandi della Terra, agitando lo spauracchio di un’escalation nucleare per ottenere quella legittimazione che il suo stesso popolo gli nega. Il sospetto, che nelle piazze iraniane sta diventando una certezza amara, è che Trump stia usando il coraggio della “Generazione Z” di Teheran solo come una fiche da gioco per ottenere un accordo di facciata, una vittoria diplomatica da sbandierare ai media, lasciando però intatto l’apparato di potere teocratico.

Il confine tra la protesta e la tragedia è stato definitivamente valicato. Quello che era iniziato come un grido di dissenso nelle piazze si è trasformato in un perimetro di violenza sistematica, un massacro che non cerca più giustificazioni, ma solo un nome nella storia dei regimi al tramonto. Mentre le strade si macchiano di un rosso indelebile, il Paese scivola in una spirale dove il costo della vita e il valore della stessa sembrano aver perso ogni ancoraggio alla realtà.

Le cifre che giungono dalle ONG internazionali delineano un quadro desolante. Il numero delle vittime ha ormai superato la soglia critica delle 540 anime, un conteggio che include lo strazio di almeno nove minori, vite spezzate prima ancora di poter comprendere le ragioni del conflitto. Dietro le sbarre, il vuoto si fa ancora più fitto: oltre diecimila arresti confermano una strategia di repressione che mira a sradicare il dissenso partendo dalle fondamenta stesse della società civile.

Mentre le armi sparano, l’economia agonizza. Il collasso non è più un timore, ma una realtà quotidiana: con un’inflazione al 40%, il pane – bene primario e simbolo di dignità – ha subito un rincaro del 50% in pochissimi giorni. Il rial, ormai ai minimi storici rispetto al dollaro, ha trasformato i risparmi di una vita in carta straccia, spingendo anche le classi medie verso una povertà senza via d’uscita. La fame, in questo contesto, diventa un combustibile politico potente quanto la rabbia.

Oggi la TV di Stato ha trasmesso ininterrottamente le immagini di Piazza Enghelab, riempita da migliaia di sostenitori del governo. Una contromanifestazione orchestrata dall’alto, alla quale ha preso parte lo stesso presidente Masoud Pezeshkian, volta a dimostrare che il sistema teocratico ha ancora una base. Contemporaneamente, il ministero degli Esteri iraniano ha convocato d’urgenza i diplomatici di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, sottoponendo loro un video-dossier sui danni causati dai “rivoltosi” e chiedendo di ritirare ogni forma di sostegno ufficiale ai manifestanti. È un tentativo di isolare la protesta, tagliando i ponti tra il dissenso interno e il supporto internazionale. Il messaggio inviato a Roma è chiaro: ogni interferenza sarà considerata un atto ostile.

Nonostante il sangue versato, il crollo definitivo sembra scontrarsi con un apparato che ha ancora la forza di precettare le piazze e intimidire le potenze straniere. Ma c’è qualcosa che i dossier diplomatici e i tavoli negoziali non possono calcolare: l’irreversibilità di un risveglio. Se l’Occidente sceglierà di negoziare con chi ha le mani sporche del sangue dei propri figli, la storia condannerà questo 2026 come l’ennesima occasione mancata.

Eppure, tra il cinismo dei Grandi e la ferocia dei vecchi, resta il battito di una generazione che ha smesso di avere paura. Perché se è vero che la diplomazia può salvare un regime, è altrettanto vero che nessuna firma su un trattato può restituire sacralità a un potere che ha deciso di sparare sul proprio futuro. Il verdetto finale non arriverà dalle cancellerie, ma dall’eco di quelle piazze che, pur nel silenzio della repressione, hanno già smesso di obbedire.

Tiziana Ciavardini, antropologa e direttore del Canale 122-Fatti di Nera